- AMAS ET ASSOCIATIONS STELLAIRES - Amas stellaires

- AMAS ET ASSOCIATIONS STELLAIRES - Amas stellairesUn amas est un groupe d’étoiles physiquement liées par la gravitation, formées dans des conditions semblables en un temps relativement court, et évoluant dans les mêmes conditions.L’étude des amas fournit des renseignements de première importance sur la formation et l’évolution des étoiles. De plus, elle introduit à une théorie dynamique qui a permis d’expliquer la structure des amas et d’étudier leur stabilité.On distingue deux grandes catégories d’amas stellaires: les amas globulaires et les amas ouverts.Les amas globulaires sont des systèmes denses comprenant de quelques milliers à quelques centaines de milliers d’étoiles, de forme à peu près sphérique, et de diamètre compris entre 50 et 200 parsecs. La concentration des étoiles est beaucoup plus grande au centre de l’amas. On en connaît actuellement plus de cent qui gravitent autour de la Galaxie (fig. 1), mais il est certain que leur nombre est sensiblement plus élevé: l’absorption interstellaire nous empêche en effet d’en faire un dénombrement précis. La magnitude photographique des étoiles qu’on y trouve montre qu’il s’agit d’ensembles éloignés. Ils se distribuent autour du centre de la Galaxie suivant une symétrie sphérique, avec une concentration sensible vers ce centre. On en observe jusqu’à 30 kiloparsecs. On a également détecté des amas globulaires autour des galaxies proches, comme la grande nébuleuse d’Andromède (M 31), celle du Triangle (M 33) et les Nuages de Magellan. Il existe également des amas globulaires intergalactiques, dynamiquement indépendants.Les amas ouverts , ou amas galactiques , sont beaucoup moins riches en étoiles (quelques centaines), et beaucoup moins denses. Ils ne présentent pas de condensation centrale. On en connaît un millier environ dans notre Galaxie, mais on estime leur nombre à 30 000 au moins, la majorité étant inobservables à cause de l’absorption interstellaire. Ils sont tous concentrés dans le plan galactique. Leur dimension varie entre 1,5 et 15 parsecs.La notion d’association est beaucoup plus récente. Elle a été introduite par l’astronome soviétique Victor Ambartsumian en 1949.Une association est un amas d’étoiles jeunes en expansion. Elle est constituée d’étoiles bleues très chaudes, entourant un ou plusieurs amas ouverts qui sont les noyaux de l’association. Les associations d’étoiles O B sont les plus fréquentes, mais on connaît également des associations d’étoiles du type T Tauri. Leur nombre actuellement connu est d’une centaine. Leur dimension peut atteindre 200 parsecs, c’est-à-dire une valeur bien supérieure à celle des amas galactiques. La détermination du mouvement des étoiles d’une association a permis de vérifier qu’elles provenaient toutes d’une même région, ce qui permet d’estimer l’âge de cette association.1. Diagrammes d’amasSi l’on porte sur un diagramme la magnitude absolue des étoiles en fonction de leur classe spectrale (ou la magnitude relative dans le cas des amas, pour lesquels les étoiles sont toutes environ à la même distance), on s’aperçoit que les étoiles se groupent d’une manière très caractéristique. Ce diagramme, connu sous le nom de diagramme de Hertzsprung-Russell, ou HR, permet de distinguer plusieurs types d’étoiles, comme les naines de la séquence principale, les géantes, les supergéantes, et les sous-naines.Le diagramme HR des amas (fig. 2) est particulièrement intéressant à étudier. On s’est en effet aperçu qu’il ne contenait pas des étoiles de tous les types; de plus, il varie d’un amas à l’autre, tout en présentant un certain nombre de caractères communs.Les étoiles brillantes de la séquence principale sont absentes des diagrammes d’amas. Elles sont remplacées par une branche qui se détache de la séquence principale et pénètre dans le domaine des géantes rouges. Dans le cas des amas globulaires, on peut souvent distinguer une autre branche qui, partant des géantes rouges, redescend sur la séquence principale et la traverse en un point où ne se trouve aucune étoile d’un autre type.Les diagrammes HR des différents amas se distinguent par l’importance de ces deux branches, ainsi que par la classe spectrale à partir de laquelle la première commence à s’écarter de la séquence principale. Les idées actuelles sur l’évolution des étoiles permettent d’expliquer ces différences.Pour cela, on est conduit à deux hypothèses de départ, que tout, jusqu’à présent, a permis de vérifier:– toutes les étoiles d’un amas se sont formées à la même époque, l’âge différant suivant les amas;– toutes les étoiles n’avaient pas la même masse lors de leur formation, ce qui a conduit à des évolutions différentes.Le diagramme HR représente alors l’état actuel de l’évolution d’étoiles de même âge et de masses différentes. Les étoiles très brillantes, O et B par exemple, évoluent très rapidement, et c’est pourquoi on ne peut en observer dans les amas: elles ont déjà depuis longtemps quitté la séquence principale pour donner des géantes rouges. La position du coude de la séquence principale permet donc de se faire une idée de l’âge des amas: plus l’amas est âgé, plus la branche des géantes rouges se détachera de la séquence principale pour un type spectral avancé.La figure 2 montre quelques exemples de diagrammes d’amas. M 67 est un amas galactique, dépourvu d’étoiles de classe supérieure à F 4; la théorie de l’évolution stellaire de Schwarzschild lui attribue un âge de 5 milliards d’années. Les amas de Praesepe et des Pléiades sont plus jeunes: le coude du diagramme HR se fait pour les étoiles A 3 et A1 respectivement, leur âge étant de 600 millions d’années et de 60 millions d’années.Dans les amas globulaires, plus denses, l’évolution est un peu différente, ce qui se reflète dans leur diagramme HR. Ces amas sont en général beaucoup plus âgés que les amas galactiques, et ne contiennent presque jamais d’étoiles de la séquence principale autres que des étoiles G, K, et F. Par exemple, M 3 est âgé de 6,5 milliards d’années. Le temps écoulé depuis leur formation est suffisant pour que certaines étoiles aient pu parcourir tout le cycle de l’évolution stellaire, et se retrouver à l’état de naines blanches.2. Dynamique des amasDans un amas galactique, chaque étoile est soumise au champ de gravitation de la Galaxie dans son ensemble, et au champ de gravitation des autres étoiles de l’amas. Il est possible d’étudier la dynamique d’un tel système, moyennant certaines hypothèses simplificatrices, comme l’assimilation des étoiles aux molécules d’un gaz.La variation du potentiel galactique en différents points de l’amas conduit à un véritable effet de marée qui modifie la forme de ce dernier et, dans certaines conditions, le rend instable.Pour étudier le mouvement des étoiles au voisinage de l’amas, on détermine les surfaces équipotentielles qui ont pour équation:

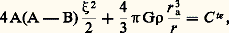

A et B étant les constantes de la rotation différentielle de Oort, 﨡 et r les distances de l’étoile au centre de la Galaxie et au centre de l’amas, r a et 福 respectivement le rayon et la densité de l’amas.Ces surfaces, qui sont aussi les surfaces de même vitesse pour les étoiles, présentent sur l’axe de symétrie du système deux points coniques par lesquels peuvent s’échapper les étoiles. Soit r c la distance de ces points au centre de l’amas. Toute étoile dont la distance est supérieure à ce rayon critique va quitter l’amas, et tout amas homogène de rayon supérieur à r c perdra toutes ses étoiles. Michel Hénon a effectivement pu montrer empiriquement qu’il existait une relation entre le rayon et la masse des amas globulaires. r c étant fonction de la densité de l’amas, on peut définir une densité critique 福. Lorsqu’un amas a une densité inférieure à la densité critique, il est instable. Si sa densité est supérieure, il est stable, mais la vitesse d’évasion des étoiles de l’amas est d’autant plus forte que sa densité est plus éloignée de la densité critique.Pour un amas sphérique, on a:

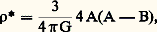

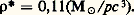

A et B étant les constantes de la rotation différentielle de Oort, 﨡 et r les distances de l’étoile au centre de la Galaxie et au centre de l’amas, r a et 福 respectivement le rayon et la densité de l’amas.Ces surfaces, qui sont aussi les surfaces de même vitesse pour les étoiles, présentent sur l’axe de symétrie du système deux points coniques par lesquels peuvent s’échapper les étoiles. Soit r c la distance de ces points au centre de l’amas. Toute étoile dont la distance est supérieure à ce rayon critique va quitter l’amas, et tout amas homogène de rayon supérieur à r c perdra toutes ses étoiles. Michel Hénon a effectivement pu montrer empiriquement qu’il existait une relation entre le rayon et la masse des amas globulaires. r c étant fonction de la densité de l’amas, on peut définir une densité critique 福. Lorsqu’un amas a une densité inférieure à la densité critique, il est instable. Si sa densité est supérieure, il est stable, mais la vitesse d’évasion des étoiles de l’amas est d’autant plus forte que sa densité est plus éloignée de la densité critique.Pour un amas sphérique, on a: soit, au voisinage du Soleil:

soit, au voisinage du Soleil: Les amas galactiques et globulaires ont une densité supérieure à 福 et sont donc stables. Il n’en est pas de même des associations, qui ont des densités bien inférieures et, par conséquent, sont essentiellement instables.On a effectivement pu vérifier que c’étaient des systèmes jeunes, ne contenant pas d’étoiles de types avancés, et qui sont en train de se disperser, comme le montre l’étude des mouvements propres et des vitesses radiales des étoiles qui les constituent. Adraan Blaauw a montré, par exemple, que l’association 﨣 Persei se dispersait depuis 1,5 million d’années, ce qui est d’ailleurs l’âge de l’étoile 﨣 Persei, qui appartient à cette association et a déjà quitté la séquence principale.Les propriétés des amas sont souvent étudiées à l’aide du théorème du viriel, qui permet de calculer l’énergie totale du système. Il montre que, dans le cas d’un système stationnaire de masses s’attirant suivant la loi de Newton, cette énergie totale est négative. C’est le cas des amas globulaires et galactiques. En revanche, les associations sont des systèmes à énergie positive, donc instables, ce qui est en accord avec le mouvement d’expansion observé. Dans le champ de gravitation de la Galaxie, le groupe d’étoiles s’étire et prend une forme ellipsoïdale. De la forme de l’association, il est alors possible de déduire une estimation de son âge.Le problème de l’origine des associations et amas est l’un des plus grands de la cosmogonie. Toutes les étoiles de la Galaxie sont-elles nées dans des associations? Comment un système d’énergie positive peut-il être formé par contraction du gaz interstellaire? Ce sont des problèmes non encore entièrement élucidés.

Les amas galactiques et globulaires ont une densité supérieure à 福 et sont donc stables. Il n’en est pas de même des associations, qui ont des densités bien inférieures et, par conséquent, sont essentiellement instables.On a effectivement pu vérifier que c’étaient des systèmes jeunes, ne contenant pas d’étoiles de types avancés, et qui sont en train de se disperser, comme le montre l’étude des mouvements propres et des vitesses radiales des étoiles qui les constituent. Adraan Blaauw a montré, par exemple, que l’association 﨣 Persei se dispersait depuis 1,5 million d’années, ce qui est d’ailleurs l’âge de l’étoile 﨣 Persei, qui appartient à cette association et a déjà quitté la séquence principale.Les propriétés des amas sont souvent étudiées à l’aide du théorème du viriel, qui permet de calculer l’énergie totale du système. Il montre que, dans le cas d’un système stationnaire de masses s’attirant suivant la loi de Newton, cette énergie totale est négative. C’est le cas des amas globulaires et galactiques. En revanche, les associations sont des systèmes à énergie positive, donc instables, ce qui est en accord avec le mouvement d’expansion observé. Dans le champ de gravitation de la Galaxie, le groupe d’étoiles s’étire et prend une forme ellipsoïdale. De la forme de l’association, il est alors possible de déduire une estimation de son âge.Le problème de l’origine des associations et amas est l’un des plus grands de la cosmogonie. Toutes les étoiles de la Galaxie sont-elles nées dans des associations? Comment un système d’énergie positive peut-il être formé par contraction du gaz interstellaire? Ce sont des problèmes non encore entièrement élucidés.

Encyclopédie Universelle. 2012.